2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツをモデルにした物語です。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が、なぜこれほどまでに日本の「怪談」に惹かれたのか。

その背景には、彼の孤独な生い立ちと、失われゆくものへの深い慈愛がありました。

主な要因を3つの視点から説明します。

1. 孤独と喪失に満ちた生い立ち

八雲の怪談への執着は、彼自身の過酷な幼少期に根ざしています。

*両親との離別

ギリシャのレフカダ島で生まれた彼は、幼くして母と引き離され、父も別の地へ赴任しました。

アイルランドの大叔母に引き取られましたが、両親からの愛情を失った孤独感は、生涯彼につきまといました。

*暗闇への恐怖

厳格な大叔母は、八雲の「暗闇への恐怖」を克服させるため、彼を真っ暗な部屋に閉じ込めるという教育を行いました。

この経験が、逆に彼の「目に見えないもの」に対する想像力を異常なまでに研ぎ澄ませることになりました。

*身体的なコンプレックス

16歳の時の事故で左目を失明し、その容姿に強いコンプレックスを抱くようになりました。

彼は常に「よそ者(アウトサイダー)」としての疎外感を感じて生きており、それが異界の住人である幽霊や化け物への共感へと繋がっていきました。

2. 異文化の「語り」との出会い

八雲は日本に来る前からも、世界各地のフォークロア(民間伝承)に強い関心を持っていました。

*乳母や使用人の話

アイルランド時代、周囲にいたアイルランド人の使用人たちから、アイルランド特有の妖精や幽霊の話を聞いて育ちました。

*辺境の文化への愛着

アメリカ時代にはニューオーリンズやカリブ海の島々で、クレオール文化やゾンビの伝承を精力的に取材しました。

彼は、近代文明に塗りつぶされる前の「土着の古い物語」にこそ、人間の真実があると考えていました。

3. 妻・セツとの共同作業

日本で出会った妻の小泉セツの存在は決定的でした。

*再話文学の誕生

八雲は日本語の読み書きが十分ではありませんでしたが、セツが古本屋で見つけてきた不思議な話を、彼に語り聞かせました。

セツは、単にあらすじを話すだけでなく、情景や感情を込めて語ったといいます。

*「耳」で聴く怪談

八雲はセツの語りを「耳」で聴き、それを自身の豊かな感性で英語の文学作品へと昇華させました。

これが名作『怪談(Kwaidan)』誕生の舞台裏です。

◎なぜ「怪談」だったのか

八雲にとって怪談は、単なる怖い話ではありませんでした。

彼は、「幽霊の話には一面の真理がある」と述べています。

近代化が進み、合理主義に覆われつつあった明治の日本において、怪談の中にこそ「日本人の心の美しさ、素朴さ、そして優しさ」が残っていると信じたのです。

「日本に、こんな美しい心あります。なぜ、西洋のまねをしますか?」

これは、彼が当時の日本人に向けた言葉です。

彼が怪談を描いたのは、失われゆく日本の魂を保存しようとする試みでもありました。

◎小泉八雲が捉えた「怪談」

『ばけばけ』のモデルである小泉八雲は、明治政府が近代化(西洋化)を急ぐ中で失われつつあった、これら日本の「目に見えない心の遺産」に強く惹かれました。

八雲にとっての怪談は、単なるホラーではなく、「日本人の心の奥底にある、死者への優しさや繊細な倫理観」を映し出す鏡でした。

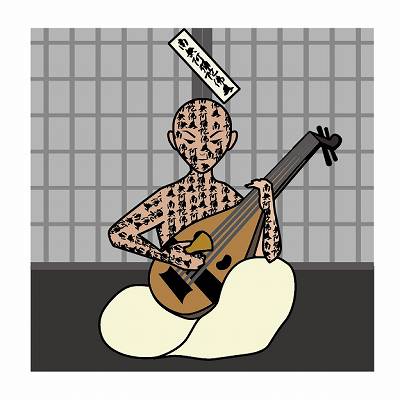

彼が再構成した『耳なし芳一』や『雪女』には、恐ろしさの中に常に哀愁が漂っています。

怪談の背景にある「悲しみ」を意識すると、ドラマの視聴体験もより深いものになるかもしれません。

怪談のルーツと民衆への意味

【PR】

今から人生を謳歌する ピアノ演奏のすすめ

日本の怪談に登場する幽霊や化け物の背景には、単なる恐怖だけでなく、報われない想いや不条理な死、そして深い「悲しみ」が流れています。

怪談がいつ生まれ、民衆にとってどのような意味を持っていたのか、そのルーツを紐解いていきます。

1. 怪談のルーツ:古代から中世へ

日本の怪談の根底には、古来からの「怨霊信仰(御霊信仰)」があります。

*古代(奈良・平安時代)

政争に敗れた者や非業の死を遂げた者が、祟り(疫病や天変地異)を起こすと信じられていました。

この時代の物語集『日本霊異記』や『今昔物語集』には、すでに幽霊や鬼の話が登場しますが、これらは「道徳的な戒め」や「仏教の因果応報」を説くためのツールとしての側面が強かったのが特徴です。

*中世(鎌倉・室町時代)

能や狂言といった芸能を通じて、死者の魂がこの世に現れ、自らの無念や執着を語る形式が定着します。

ここで「物語としての怪談」の骨組みが作られました。

2. 「怪談」の黄金期:江戸時代のエンターテインメント化

私たちが今日イメージする「怪談」というジャンルが確立されたのは江戸時代です。

*百物語の流行

100本の蝋燭を立て、1話終えるごとに1本ずつ消していく「百物語」という遊びが流行しました。

これにより、全国各地の民話や伝承が「怪談」として整理され、共有されるようになりました。

*都市化と出版文化

浮世草子や読本(よみほん)といった商業出版が盛んになり、『雨月物語』のような文学性の高い怪談集が誕生しました。

*歌舞伎と鶴屋南北

江戸後期になると、四代目・鶴屋南北による『東海道四谷怪談』が登場します。

これは単なる幽霊話ではなく、当時の格差社会や貧困、裏切りといった「現実の生々しい苦しみ」を背景にしており、民衆の共感を呼びました。

3. 怪談が民衆にとって持っていた「意味」

怪談は、厳しい現実を生きる人々にとって、いくつかの重要な役割を果たしていました。

〇弱者の「声」の代弁

江戸時代の厳格な身分制度の中では、虐げられた人々(特に女性や奉公人)が生きている間に異議を申し立てることは困難でした。

幽霊となって現れることは、「社会的な弱者が最後に振るうことのできる唯一の力」でもあったのです。

幽霊の悲しい物語は、観客や読者にとって、不条理な世の中に対する一種の浄化(カタルシス)となっていました。

〇死者への鎮魂と共感

怪談は、亡くなった人の無念を「物語」にすることで、その魂を慰める(鎮める)儀式的な側面もありました。

「なぜこの幽霊は出てきたのか」という理由を知ることは、死者の悲しみに寄り添うことであり、それは共同体における慈悲の心を確認する作業でもありました。

〇異界への畏怖による秩序維持

科学的に説明できない事象を「妖怪」や「幽霊」のせいにすることで、未知の恐怖を言語化し、暮らしの中のルール(禁忌)として共有する役割もありました。