白血病で急性の場合は、週単位で病状が進むのですぐに治療を開始しなければなりません。慢性の場合は急性と比べるとゆっくりと進行しますが、進行が遅いからといって治療をしないと確実に進行して、やがて急性化して大変なことになってしまうといいます。

慢性でも油断は禁物

慢性骨髄性白血病は血液細胞の元になる造血幹細胞ががん化して過剰に増えてしまう病気です。慢性期に発見されたら症状がなくても治療を受けることが大切だと考えられています。

・慢性期(約5年)

初めのうちは正常な白血球も充分に作られるので症状はほとんどないといいます。健康診断などで白血球の増加を指摘されて受診して、病気が分かる人が多いといいます。

・移行期

異常な白血球を作り出すようになり、発熱や骨の痛み、腹部の膨満感などの症状が出始めるといいます。

・急性期

急性の白血病と同じような状態になるといいます。貧血、倦怠感、感染症、出血、青あざなどの症状が現れるといいます。

診断と治療

・血液検査

白血球の数を調べる。通常8,000個/μLが10,000を超えたら要注意。基準内でも前回の検査より白血球が増えていたら注意。

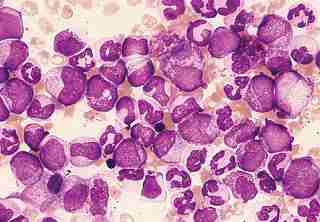

・骨髄検査

骨盤から骨髄液を採取し、顕微鏡でがん化した細胞がないか見る。

・染色体検査

慢性骨髄性白血病特有のフィラデルフィア染色体を確認。

・遺伝子検査

異常な遺伝子「Bcr-Abl」が発見されると診断が確定。

完治を目指して

通院しながらのみ薬で治療。分子標的薬と呼ばれるチロシンキナーゼ阻害薬を服用。薬を飲んで病状が進行するのを防ぐ。

フィラデルフィア染色体があると、白血病細胞を増殖させる働きのある異常な遺伝子から「Bcr-Ablたんぱく」が作られるといいます。

この遺伝子にエネルギー物質であるATPが結合することで、白血病細胞は大量に増殖すると考えられています。

チロシンキナーゼ阻害薬は、ATPの代わりに「Bcr-Ablたんぱく」と結合して白血病細胞の過剰な増殖を防ぐといわれています。

分子標的薬は、イマチニブ、ニロチニブ、ダサチニブ、ボスチニブ、ポナチニブなどから副作用や効果などを検討した上で薬を選び、病気をコントロールしていくといいます。

5年生存率が1970年代には20%程度、2001年以降は90%に達しているといいます。但し、白血病細胞を死滅させる訳ではないので、原則として一生のみ続ける必要があります。

分子遺伝学的完全寛解といって、遺伝子異常が0.1%以下になる状態を維持していくといいます。分子標的薬は3割負担で年間100万円以上かかるという費用負担が問題かもしれません。

また分子標的薬を途中で止める試みも始まっているといいます。異常な遺伝子が見つからない状態を2年程度維持すれば、薬を止めることが可能であるという報告もされているといいます。