多発性骨髄腫は、骨に大きな影響を与えるのですが血液のがんといわれています。悪性リンパ腫や白血病に比べて、患者さんは多くないのですが、発症するのはほとんどが60代以上なので、これからの高齢化社会において、患者さんが増えていくことが予想されています。

体で何が起こっている?

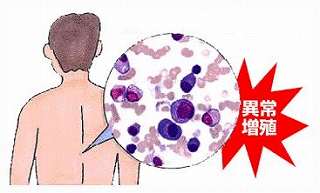

白血球の一種であるBリンパ球は、体内にウイルスや細菌などが入ってくると形質細胞という細胞に変化し、抗体を作って戦うのですが、その形質細胞ががん化したのが多発性骨髄腫。腰痛や背中の痛みのために整形外科を訪れ、検査で多発性骨髄腫だと分かることが多いといいます。

【主な症状】

・赤血球の減少:貧血など。

・白血球の減少:感染症にかかりやすくなる。

・血小板の減少:出血しやすい。

・骨芽細胞の働きを抑え、破骨細胞を活性化させるので骨が破壊される → 骨が血液中に溶け出す → 高カルシウム血症(吐き気や便秘、意識障害)

・Mたんぱく増加:腎機能障害

見極めるための検査

・尿検査:尿たんぱくの量、Mたんぱくの有無。

・血液検査:Mたんぱくの有無、赤血球や白血球の数、腎機能、カルシウム量。

・骨髄検査:針を刺して骨髄液をとる。骨髄腫細胞がないか調べる。

・画像検査:X線やCT、MRI、PETなど。がんの影響がどこまで広がっているか調べる。

※くすぶり型多発性骨髄腫(無症候性骨髄腫)と診断された場合は、積極的な治療をせず経過観察を行います。半数の人は5年間このまま症状は出ないといわれています。

最新の治療法

【主な治療薬】

・分子標的薬:ボルテゾミブ(2006年)、カルフイルゾミブ(2016年)、イキサゾミブ(2017年)

・抗体薬:エロツズマブ(2016年)、ダラツムマブ(2017年)、イサツキシマブ(2020年)

・免疫調節薬:レナリドミド(2010年)、サリドマイド(2008年)、ポマリドミド(2015年)

・抗がん薬:メルファラン

・ステロイド薬:デキサメタゾン、プレドニゾロン

※以上の薬を進行状況などに応じ、組み合わせて使用する療法を行うといいます。

【移植を行う場合は3剤療法】

分子標的薬のボルテゾミブ+免疫調節薬+ステロイド薬を4週間に1回×4コース

薬物療法で効果がみられたら移植。移植は比較的安全な自家移植。骨髄内を空にした状態にして造血幹細胞を移植。2週間程度で生着し正常な血液を作り始める。再発した場合はまず薬物療法を行い、その後もう一度自家移植を行うか検討。

副作用として、ボルテゾミブは手足のしびれや痛み、免疫調節薬は胎児への影響や二次性の発がん、ステロイド薬は寝つきが悪くなる、イライラ、血糖値上昇などが挙げられます。

【移植をしない場合】

3剤から4剤を組み合わせる薬物治療を行い寛解を目指します。またがん治療と並行して、もろくなっている骨の骨折を予防する治療を行う必要もあります。

骨を強くする薬を注射するのですが、この治療は歯科医との連携が欠かせないといいます。この治療をしている間に歯を抜いたりすると、あごの骨が壊死してしまう危険性があるからです。事前に歯の治療を終わらせてから、骨の治療に進むのが多いといいます。

CAR-T細胞療法という自分の健康なリンパ球を採取して加工した上で体に戻し、骨髄腫細胞を攻撃させる治療法も治験が行われているといいます。主治医と相談しながら、自分に合った治療を続けていくことが大事です。